Die Schmiede in Rondeshagen |

"Schmiede, Krug und Höker" |

|

||

"Schmiede" vor dem Jahr 1936 |

||

Ähnlich wie die Meierei "Friedenhain" und die "Drögemühle" war die Schmiede eine Pachtstelle des Gutes. Zusätzlich beherbergte die Schmiede auch den Krug des Dorfes und manchmal einen Laden, die "Hökerei". Letztere wurde häufig auch an eine andere Person unterverpachtet.

Ein Kleinhändler wurde im Plattdeutschen Höker genannt (zu hökern = verkaufen) - oder, wenn er sich spezialisiert hatte, zum Beispiel auch Grünhöker (Gemüsehändler). Man bezog einfache Dinge des täglichen Lebens vom Höker . Noch heute ist das Verb verhökern , etwa seinen Ramsch verhökern , umgangssprachlich zu hören. Der Wortstamm gehört zu dem mittelhochdeutschen hucke ("Traglast des Hausierers"), was darauf schließen lässt, welcher Art sein Sortiment ursprünglich war und wie er es von Haus zu Haus transportiert hat. Ein Krämer hatte es schon etwas weiter gebracht: Er verkaufte seine Waren in einer Marktbude (kramahd. "Zelt, Marktbude", mhd. "Zeltdecke, Ware"), in späterer Zeit auch in festen Läden.

Die Schmiede wird 1708 erstmalig urkundlich erwähnt, denn der Schmied in Rondeshagen muss als Abgabe "10 Mark lübsch als Heuer" pro Jahr bezahlen. Bäuerliche Schmiede mussten damals fast alles für den täglichen Gebrauch herstellen, was aus Eisen oder anderen Metallen schmiedbar war: Messer, Hacken, Spaten, Hufeiesen, Nägel, Pflugscharen, Pferdegebisse, Beschläge jeder Art, Eggen, Sensen, Forken, Gefäße, Türscharniere, Gitter, Gliederketten und Werkzeuge wie Äxte, Hämmer, Zangen und Sägen.

|

|

|

Folgende Rondeshagener Schmiede sind uns bekannt. Mein besonderer Dank gilt Guido Weinberger, der den Großteil der Schmiede beigesteuert hat und meine begrenzte Liste lückenlos ergänzen konnte

Pächter (Meister und Gesellen) |

erwähnt im Jahr |

| Schmied ohne Namen | 1631-1635 |

| Schmied ohne Namen | 1708 (Abgabe "10 Mark lübsch als Heuer" pro Jahr) |

| Schmied Johann Jacob Höp(p)ner | 1727 (ca) |

| Schmied Hans Joachim Höp(p)ner | 1730-1737, danach in Göldenitz |

| Schmied Jürgen Beckmann | 1735 / 1740-1742 |

| Schmied Christian Brasch | 1732 -1741 |

| Schmied Christian Brasch | 1773 (Geselle u. Sohn des obigen C. Brasch) |

| Schmied Clas Saß | 1743 (vorher : 1728 in Bliestorf) |

| Schmied Thomas Scho(ne)man | 1746 - 1757 |

| Schmied Jochim Hartwig Bielfeldt | 1756 - 1761 |

| Schmied Heins Detloff | 1761 |

| Schmied Johann Ernst Timm | 1762/63 - 1766 |

| Schmied Johann Jürgen Höppner | 1763 - 1766 (geb. 1737) |

| Schmied Jochen August Rabe | 1766 - 1782 (geb 1737 / heiratet die Witwe Timm |

| Schmied Johann Hinrich Christian Landau | 1783 - 1784, danach in Bliestorf |

| Schmied Johann Peter Hinrich Teut | 1786 - 1796, danach in Kastorf |

| Schmied Jochen Christoph Hinrich Ro(h)loff | 1790, 1796-1806 (auch Höker) |

| Peter Steffen (Schmiedegeselle aus Oldelsoe) | 1795 |

| Schmied + Wirt Johann Christian Körtje | 1806 (Brauereigerechtigkeit auf Gut) |

| Schmied Koch | 1811 - 1812 |

| Schmied Wulff | 1819 |

| Krüger Kasten (s.u. Quelle) | 1821 |

| Schmied Johann Lohse | 1821 |

| Schmied Johann Bolzenthal | 1823 |

| Schmied Friedrich Wilhelm Lohff | 1835 |

| Schmied Wittern (2 Söhne : s.u.) | 1842 |

| Schmied Johann Heinrich Christian Wittern (Bruder und Schmied wird 1877 erwähnt : Johann Friedrich Wittern) | 1872 (inkl. Brauereigerechtigkeit), auch 1877 |

| Schmied und Gastwirt Ernst Brandt | 1906 |

ab jetzt im Besitz der Familie Schünemann |

|

| Schmied Emil Karl Wilhelm Schünemann (1879-1960) | 1907 - 1950 |

| Schmied Otto Schünemann (1919 -1993) | 1951 - 1977 |

| Schmied Wolfgang Schünemann | 1977 bis heute |

| Krüger (Gastwirt) Kasten aus Rondeshagen geht am 30.01.1821 in Konkurs und muss Krug und Schmiede verkaufen: Folgender amtlicher Text erscheint: "II. Gerichtlicher Verkauf, Gericht Rondeshagen im Herzogthume Lauenburg. Zum öffentlichen meistbietenden Verkauf der Erbpachtstell des in Concurs gerathenen Krügers Kasten, hierselbst mit Krug und Schmiede, wofür beim ersten Termin nur 3600 Mk geboten, ist anderweiter Termin auf den 30 Januar 1821 vor dem zeitigen Justitiario in Ratzeburg angesetzt." | |

|

|

obige Quelle verdanke ich mal wieder Herrn Guido Weinberger |

|

|

||

Schmiede und Gastwirtschaft 1906 - Besitzer Ernst Brandt - Man beachte die 2 Fahräder und den kleinen Jungen auf dem Pony |

||

|

||

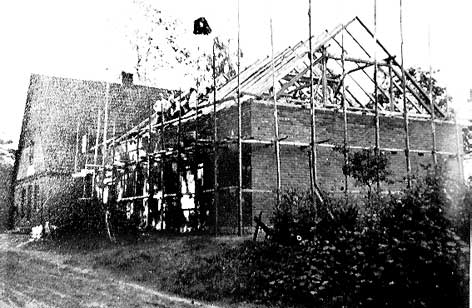

Anbau des Saales im Jahre 1935-36 |

||

|

||

Seiteneingang der Schmiede mit dem Dorfladen und der Poststelle ca 1955 (Werbung an der Hauswand "Persil bleibt Persil") |

||

|

||

Hochzeitsgesellschaft vor der Schmiede |

||

|

||

Luftbild der Schmiede ca. 1960 (Keine weiter Bebauung dahinter) |

100 Jahre Schmied in Rondeshagen 1907 - 2007

Drei Generationen der Familie Schünemann als Dorfschmiede, Betreiber der Gastwirtschaft, des Dorfladens und der Poststelle

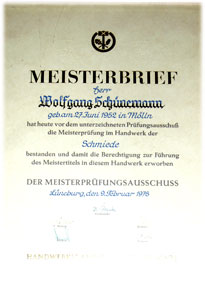

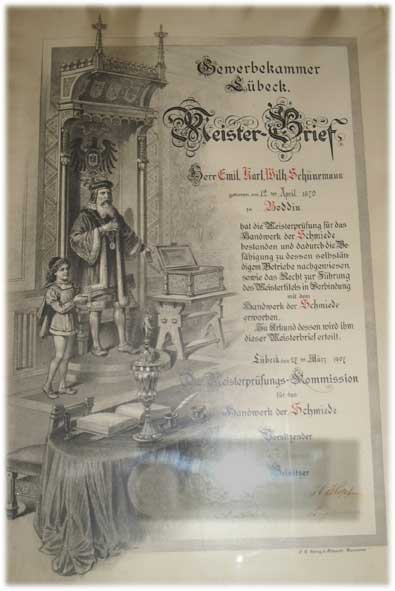

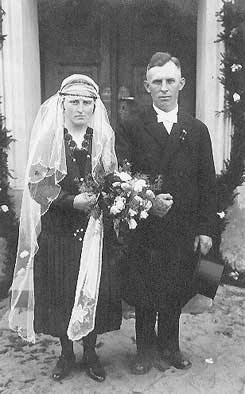

Die Familie Schünemann lebt seit dem Jahr 1907 in Rondeshagen und betreibt "die Schmiede" in der dritten Generation. Der erste Schmied Emil Karl Wilhelm Schünemann (01.04.1979 -1960) stammte aus Boddin (Mecklenburg) und legte 1907 seine Meisterprüfung in Lübeck ab. Im selben Jahr kaufte er die Schmiede in Rondeshagen vom Vorbesitzer Brandt und zog mit seiner Frau ........... hierher. Das Ehepaar hatte drei Kinder : Lisbeth (1908 - 12.10.1990), verheiratete Rögge [1932]), Otto (18.12.1919 - 22.09.1993), Emil (gefallen 1942) und Helmuth Schünemann (13.01.1921), der heute (2007) der älteste in Rondeshagen geborene Bürger ist (siehe auch die Seite "Helmuth Schünemann").

|

|

|

Meisterbrief von Emil Karl Wilhelm Schünemann von 1907 |

Kriegsteilnahme 1914 - 1918 von Emil Schünemann |

|

|

|

der Kavallerist Emil Schünemann und ... |

... Soldat des deutschen Kaiserreichs |

|

|

|

|

am Tag der Hochzeit |

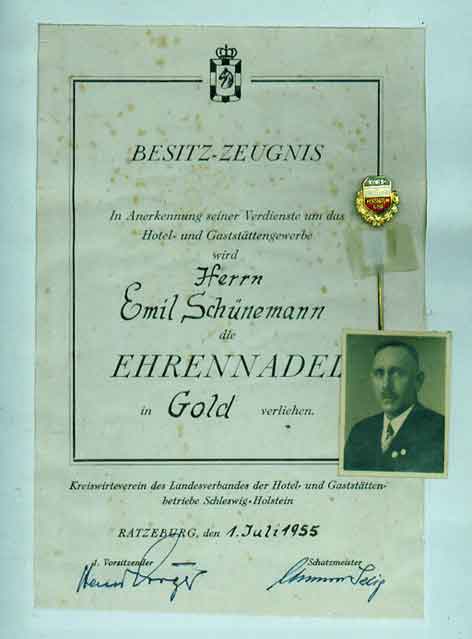

Ehrung von Emil Schünemann als Betreiber der Schmiede als Gasthof |

|

|

|

|

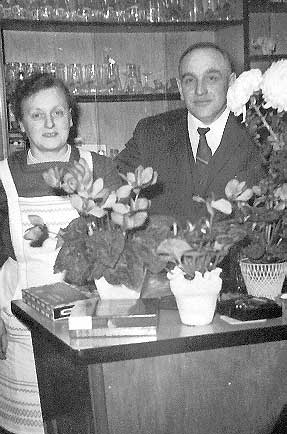

Emil S. und Frau Maria in den 50er |

Emil Schünemann mit Sohn Otto hinter dem Saaltresen |

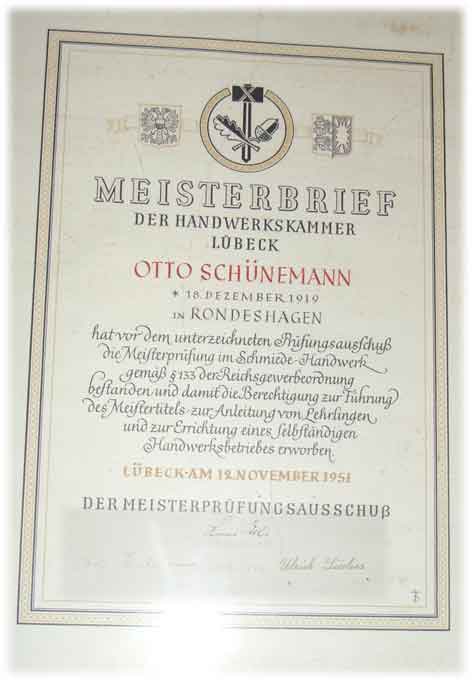

Sohn Otto Schünemann, der als Soldat am 2. Weltkrieg teilgenommen hatte, legte am 12.11.1951 seine Meisterprüfung ab und übernahm den Schmiedebetrieb vom Vater im selben Jahr. Er hatte Ella Gatermann (1920 - 2001) am 03.12.1948 geheiratet. Das Paar hat zwei Kinder : Hans-Otto (1949) und Wolfgang (1952)

|

|

|

| Unteroffizier Otto Schünemann | Hochzeit von Otto und Ella S. 1948 |

|

|

|

|

Meisterbrief von Otto Schünemann 1951 |

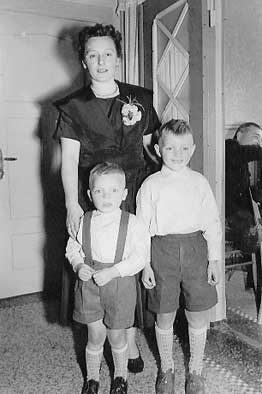

Ella S. mit Söhnen Wolfgang (links) und Hans-Otto |

|

|

|

|

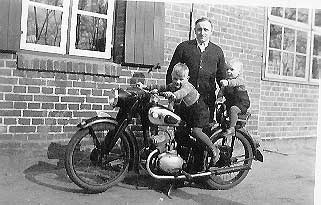

Söhne Wolfgang und Hans-Otto vor "Gasthaus Schmiede" - rechts das Motorrad von Vater Otto |

die drei "Schünemänner" mit der väterlichen BMW R25/2 (12 PS /250 ccm) im Jahr 1954 |

|

|

|

|

Schmied Otto Schünemann beim Hufbeschlag 1958 (der "Lütte" ist Sohn Hans-Otto) |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Hufbeschlag bei einem der letzten Arbeitspferde anfangs der 60er Jahre - bis 1963 werden Trecker alle landwirtschaftlichen Pferde in Rondeshagen abgelöst haben |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

1977 gab Otto Schünemann den Schmiedebetrieb an seine jüngsten Sohn Wolfgang ab, die Gastwirtschaft und Poststelle betreiben er und seine Frau Ella auch weiterhin bis September 1993.. Der Kaufmannsladen wurde zum Schluss an Kaufmann Worm, Berkenthin, verpachtet und Mitte der 1980er geschlossen. Die Post(außenstelle Berkenthin) schloss Anfang der 1990er. Bereits 1978 wurde der 1936 gebaute Festsaal zu Wohnung umgestaltet. - Der Bedarf als Fest- und Versammlungsraum war nicht mehr gegeben, zumal Rondeshagen mit seinem "Brinkhus" Ende der 1960er ein eigenes Dörfergemeinschaftshaus zur Verfügung stand. Wolfgang Schünemann machte 1978 seinen Schmiedemeister und übernahm endgültig die Verantwortung.

|

||||||||||||||

Aus alten Verträgen des Gutes mit den Pächtern der Dorfschmiede und Gastwirtschaft plus "Hökerei" |

||||||

Aus verschiedenen Pachtverträgen der Gutsherren mit ihren Pächtern der Schmiede, des Kruges und der Hökerei erfahren wir so einiges über Rondeshagens Berufswelt: Pacht-Vertrag von 1756 "daß Wohn Hauß und Schmide, werden Ihm in guten Stande geliefert, und von der Herrschafft unterhalten, doch muß der Schmidt darnach sehen, daß daran kein Schaden geschieht noch durch Verwahrlosung von Ihm, oder den seinigen kein Feuer Schaden entsteht, in welchen Fall er gehalten sein solle, den Schaden zu ersetzen." "sind alle Guths Unterthanen schuldig, bey ihm ihre Schmide Arbeit machen zu laßen doch daß solche mit guter Arbeit beladen werden." "bekombt derselbe zur Feuerung jährlich Vier Tausend [Stück] Torff" "..begibt Er sich unter die hiesige Hochadeliche Gerichtbarkeit |

||||||

Pacht-Vertrag von 1806 "Die mitverpachteten Grundstücke sind folgende: Er soll die Krügerey (Dorfkrug) in den Art wie selbige bisher mittelst Bier- und Branntweinschenken exercirt worden Der Schmied erhält jährlich für den mehrmaligen Beschlag eines Gutspferdes 2 Reichstaler. Alle Schmiedearbeiten an Pflügen des Gutes gehören ebenfalls zu seine Pflichten, die ihm pauschal bezahlt werden. Das Eisen, das er verbraucht, ist in der Entlohnug inbegriffen, es sei denn der Eisenpreis steigt über die verabredeten Maße, dann zahlt das Gut zu. "Der [Guts]Hoff muß stets vorzugsweise, ... und promt mit der Arbeit bedient werden. Insonderheit müssen die Pflug Eisen in der Schmiede nie aufgehalten und mindestens von Feierabend bis zur Spannzeit andern Morgens, oder unter Mittag 1 Pflug Eisen verstahlt und zwey geschärft werden können, damit die Eisen nicht stille stehen." Ansehung der Höckerey Gerechtsame: "Er ist schuldig auf der Rondeshagener Mühle mahlen zu lassen. Auch muß er seine Gebäude stets auf seine Kosten in der Brandcasse erhalten und in baulichem Stande...." "Der Gutsherrschaft bleibt das Recht vorbehalten, zu Anlage einer Ziegeley oder sonstigen Fabrikwesens an der Stecknitz, oder auch zum Ablager von Producten und Fabricaten den nöthigen Platz aus des Erbpächters Lande auf dem Schmiedeberg an der Stecknitz zu nehmen" |

||||||

Auch das Recht, Bier zu brauen und Branntwein zu verkaufen, wird detailliert festgelegt: "Die gesamten Gutsleute sind verpflichtet das Bier - sei es selbst gebrautes oder von anders-wo hergebrachtes- von ihm zu nehmen. Er hat ihnen dagegen preiswerte und untadelhafte Getränke zu liefern.

Pachtvertrag über die Schmiede und dem Krug von 1842 "Ist der Schmidt schuldig, allen der Gutsherrschafft durch etwaiges vernageln der Pferde erwachsenen Schaden und Nachtheil zu ersetzen, wenn nicht erweislich zu machen steht, daß die Beschaffenheit des Hufes ein solches Vernageln unvermeidlich gemacht habe." Pächter haftet mit seinem Vermögen für Schäden durch Feuer. Pächter übernimmt alle kleinen Reparaturen an den Gebäuden, das Fegerlohn der Schornsteine und jährliches Ausweißen des Hauses.Er muß sein Getreide und Mehl beym Gutsmüller mahlen, und Grütze und Graupen dort machen lassen." |

||||||