Der Besitzer des Gutes Rondeshagen Freiherr von Mahrenholz verkaufte 1802 den zugehörigen Meierhof Groß Weeden („Rondeshagener Wehden“) aus wirtschaftlichen Überlegungen an den ehemaligen Pächter des Schraderschen Gutes Kulpin, Meyer für 80.000 Louisdor und 1.000 Louisdor Schlüsselgeld. Mit erworben werden sollten auch die Gerechtsamen eines adligen Gutes.

Zuvor war der Meierhof allerdings wohl schon ein Pachtbetrieb des Gutes. Ich zitiere Guido Weinberger, der Folgendes anmerkt :

"Laut einem Verzeichnis der Adeligen Güter in Lauenburg von 1753 (LAS Abt. 210 Nr. 3150) wird Rondeshagen wie folgt aufgeführt:

Gericht Rondeshagen

a) der Hoff und Dorf Rondeshagen

b) der Meyerhof

c) Dorf kleinen Berckentin

Und schon 1746 ist Albert Christian Kraft als Pate im Berkenthiner Kirchenbuch genannt und wird als Pächter von Rondeshagener Weeden bezeichnet. Ebenso Anton Kraft 1748 und 1750. Gefolgt von Christian Gottlieb Rudolph, ebenfalls Pächter der hier 1780 verstirbt. Dann noch fünf weitere Pächter."

Ein weiteres Suchergebnis von Herrn G. Weinberger sollte nicht unerwähnt bleiben:

" Heute kam ich dazu, einige Kopien, die ich Ratzeburg (GA Rondeswhagen Nr 107) gemacht hatte, durchzuschauen und fand einen Kaufvertrag vom 14. Jan. 1708. Hier verkauft Christian Friedrich von Tode (1682-1720) 1500 Eichen an die Herren Berend Suhen (?) und Albert Böbling. Diese Eichen stehen auf dem Kötelberg an den Kötenkoppeln an der Kastorfer und Bliestorfer Scheide unde sollen zwischen 1707 und 1714 gefällt werden. Die Eichen sollen dann über die Stecknitz abtransportiert werden. Darin ist auch die Rede von einem zu erstellenden neuen Gebäude dort. Ich kenne leider nicht die Flurbezeichnungen in Gr. Weeden, aber für mich hört sich das an, als ob hier die Geburtsstunde vom Gut Gr. Weeden ist. Und zwei Seiten weiter wird dann eine Gerichtsverhandlung 1719 angezeigt vom Kuhhirten Ludwig Jürs `von de Weeden`."

| bekannte Pächter |

Zeitraum & Anmerkungen |

|

| |

|

|

| Grube, NN |

? vor 1746 |

|

Kraft, Christian Albert

|

1746 - 1748 |

|

| Kraft, Anton |

(* ?, † Klinken/Oldesloe 1761) - Pächter von 1748-1750 |

|

| Rudolph, Christian Gotlieb |

(*1745, † 1780) - Pächter Rondeshagener.-Weeden aus Neustadt |

|

| Schütt(z), Friedrich Rudolph |

|

|

Cruse, Christian Friedrich

|

|

|

"Ausserdem muss es in Rondeshagner Weeden auch eine Holländerei gegeben haben. Denn schon Jacob Petersen 1689 wird als Holländer von Rondeshagener-Weeden bezeichnet. Danach noch einige andere bis Langpaap, Herman 1793/1795, danach keine mehr dann werden aber tauchen ja plötzlich die Friedenhainer Holländer auf, so das man fast den Eindruck hat, das die Rondeshagener-Weedener Holländerei um 1800 nach Friedenhain umgezogen ist." |

|

| |

|

|

| |

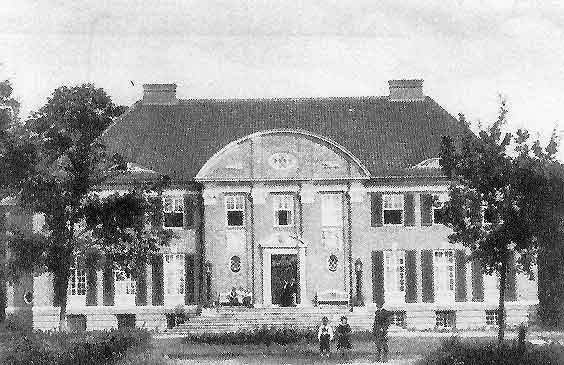

Herrenhaus in den 1920er Jahren |

|

| |

|

|

| |

.jpg) |

|

| |

Einladung zur Treibjagd am 12.01 .1943 durch Gutsherrin Emma von Krogh |

|

| |

(Bild: zur Verfügung gestellt durch Guido Weinberger, Lübeck) |

|

| |

|

|

| |

Gutshof mit Herrenhaus 1956 |

|

Die Landesregierung und lauenburgische Stände bestätigten jedoch nicht die eigenständige Gerichtsbarkeit, diese verblieb beim Gutsbesitzer Rondeshagens bis 1876, als allen Gütern die Gerichtsbarkeit im Deutschen Reich entzogen wurde (siehe auch "Niedere Gerichtsbarkeit") .

Hier die Liste der Besitzer

Besitzer |

Kaufpreis |

1802 Meyer |

80.000 Louisdor – Konkurs 1818 |

| 180.. Thielmann |

|

1810 : Nölting (wahrscheinlich Konsul Georg Friedrich Nölting, geb. 16.03.1759, gest. 1826, aus Lübeck) |

201.600 Mark |

| 1832 Barthold von Schrader |

|

1843 Müller |

316.800 Mark |

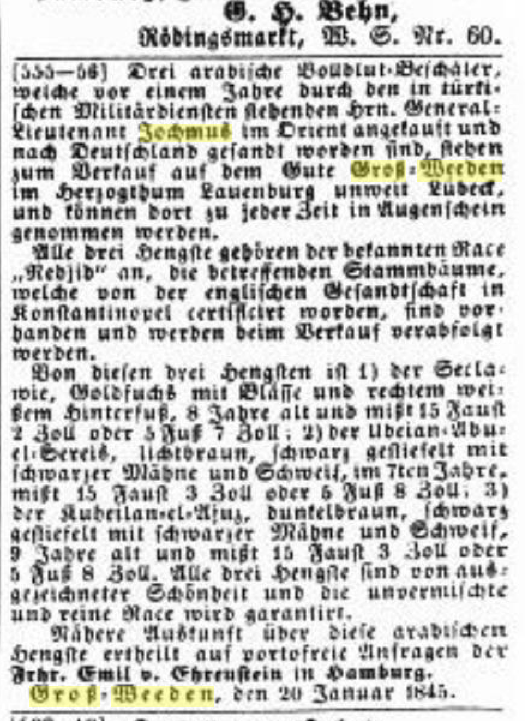

| 1845-49 : Jochmus |

Dieses Besitzverhältnis ist nicht gesichert sondern spekulativer Rückschluss. Siehe dazu auch No 2 unten : Anmerkung zu Jochmus |

1849 Harke E. Baudoin |

- |

1855 Gustav Friedrich Carl Johann Sthahmer (s.u.) |

403.200 Mark |

1860 Henke, Ahrens |

- |

1881 Drews, Georg Ernst Theodor [* 04.09.1854 in Neu Glasau , + 20.11.1891 in Stralsund] |

450.000 - Konkurs 1885 |

1885 Dr. Bruhns (Landrichter - aus Lübeck) |

247.000 Mark (aus dem Konkurs) |

1895 Emil von Krogh |

im Besitz der Familie Krogh bis 1994 |

| Bernhard von Krogh |

17.01.1900 - 02.12.1972 |

| Jörg-Uwe von Krogh, (z.T. Marion von Krogh) |

27.06.1945 - 25.01.1997 |

| 2003 Michael Schleiß |

|

| 1 |

|

Gustav Friedrich Carl Johann Sthamer (geb. am 24. November 1856 in Groß Weeden; † 29. Juni 1931 in Hamburg) war ein Hamburger Rechtsanwalt, Hamburger Bürgermeister und deutscher Botschafter.

Die Familie Sthamer zählt zu den alten Hamburger Familien. Ende des 18. Jahrhunderts wechselte Jürgen Nicolaus Sthamer nach Hamburg und wurde 1842 Oberalter. Dessen Sohn, ein Onkel von Friedrich Sthamer, Eduard Sthamer (1803-1872), war Rechtsanwalt und von 1834 bis 1860 in Hamburg Senator. Der Vater von Gustav Friedrich Carl JohannSthamer (ebenfalls Gustav Sthamer) hatte in Havanna/Kuba eine Firma gegründet, war als Hamburger Konsul (1845) dort zu Wohlstand gelangt und hatte 1854 das Gut Groß Weeden erworben.(Ehefrau : Henriette) ... siehe auch unteren Text - Erwerb von Groß Weeden am 1.7.1854 und Geburt der 3 Kinder Sophie, Walter und o.g. Sohn Friedrich (sieha auch Bild links) |

| |

G. F. C. J. Sthamer 1905 |

|

| |

|

|

| 2 |

Anmerkung zu "Jochmus"->

Guido Weinberger : "Zu dem habe ich hier bei meiner Recherche in den "Lübecker Anzeigen" unter der Rubrick "ankommende Fremde" am 07.10.1846 eine Mad. Jochmus nebst Familie von Gr. Weeden in Steinhagens Hotel." |

|

| |

|

|

| |

|

|

_______________________________________________________________________________________________________

Bekannte Verwalter auf Gut Groß Weeden

Name |

Zeit |

| von Zülow |

1840er |

| Karl Laue |

1918 - 1944 |

| Brauer |

1944 - |

| Willi Först |

1950er |

| Horst Grewe |

1960er |

| Peter Hay |

1975 -2003 |

| |

|

_______________________________________________________________________________________________________

| |

Fundstück : |

|

| |

Dietz, Catharina Magdalena Elise, genannt Helene, geb. (von) Zülow, geb. 28. 8. 1847 in Göldenitz, gest. 26.11.1927 in Stuttgart. Nichteheliche Tochter des Dienstmädchens Catharina Dorothea Meier und des Verwalters von Zülow in Groß-Weeden. Die Mutter hatte 1861 (1860?) in Lübeck den Zimmerergesellen Carl Heinrich Peter Friedrich Herzig (Hertzig?) geheiratet (geb. 18. 12. 1833, gest. 14. 12. 1897) und damit auch die Lübecker Staatsangehörigkeit für sich und ihre Tochter erworben Seit 28.6.1870 verheiratet mit Heinrich Dietz. Das Paar hatte 3 Kinder. 1875 wurde der

jüngste Sohn Franz geboren. |

|

| |

Fundstück |

|

| |

Johann Friedrich Karsten wird 1808 als Schreiber auf Gut Groß-Weeden, Rondeshagen erwähnt. |

|

_______________________________________________________________________________________________________

Groß Weeden hatte um 1908 ca. 288 ha Land (Acker 263 ha, Wiesen 7,5 ha, Weiden 5 ha Gehölze 7 ha.) Es erwirtschaftete damals einen jährlichen Reingewinn von ca 7.900,- Mark. Im Jahre 1904 wurde der Meierhof Klein Weeden (74 ha) vom Gut Kulpin aufgekauft und 1906 in Groß Weeden eingemeindet nachdem man die Knicks beseitigt hatte, sodass die Feldmark des Gutes eine Einheit bildete. Groß Weeden hatte im Jahr 1908: 127 Einwohner und 11 Wohnungen. Einige Koppeln hießen: Große Diekkoppel, Stubbenkoppel und Hesselland. Die Bodenbeschaffenheit wurde mit "milder Lehmboden" beschrieben.

| |

|

|

| |

Blick vom Herrenhaus auf die Wirtschaftsgebäude 1908 |

|

| |

|

|

| |

Gutshof mit Blick aufs Herrenhaus (im Hintergrund) von 1908 |

|

| |

|

|

| |

Der Hof |

|

| |

|

|

| |

Gutshof in den 1930er |

|

| |

|

|

| |

Heuerernte des Gutes vor 1940 |

|

| |

|

|

|

|

|

Gastwirtschaft Breckmann in den 30er |

Groß Weeden |

Schankwirtschaft von Christian Rügge |

|

|

|

Groß Weedens Bahnhof (in Sierksrade !) |

|

Die Ziegelei |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Der Bahnhof von Groß Weeden 2008 (in Sierksrade !!) |

|

|

Der Boden auf Gut Groß Weeden war stets lehmig und die Feldmark musste schon damals drainiert werden. Der schwere Boden wurde z. T. mit Dampfpflügen bis zu einer Tiefe von 35 cm bearbeitet.

|

|

|

ein Dampfpflug im Einsatz um 1910 |

|

Dampfpflug-Bild anklicken zur Vergrößerung |

| |

|

|

| |

|

|

Vor dem Neubau des Herrenhauses wird der Gutshof 1908 wie folgt beschrieben : "Wohnhaus einfacher Rohbau mit Kellergeschoss, 2 Stockwerken und Anbau, Schieferdach; Park, Garten und Obstanlagen liegen nach Nordosten und Westen um den Hof. Wirtschaftshaus, Kuhhaus, Jungviehstall, Kutschstall mit Kornspeicher - 1900 nach Brandfall neu gebaut, auch die anderen Gebäude, darunter das Beamtenhaus, neu bis auf den Schweinestall. 5 Arbeitshäuser für je zwei Familien. Elektrische Zentrale für Licht und Kraftbetrieb. Windmotor. Sonstiges Personal : Schmied, Stellmacher, Maschinist, Heizer, 2 Brenner für Ringofen, Gärtner.

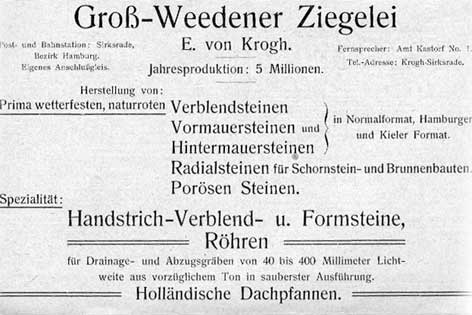

Die Groß Weedener Ziegelei liegt z.T. auf lübschen [lübecker] Gebiet, Produktion 3 1/2 Millionen Verblendsteine, Röhren, Mauersteine usw. Das Tonlager wurde 1896 bei der Anlage eines Tiefbrunnens mit ca. 34 m Mächtigkeit entdeckt." (Quelle : Henning Oldekopp, Topographie des Kreises Herzogtum Lauenburg, 1908)

| |

|

|

| |

Die Ziegelei Groß Weeden wurde 1886 errichtet und bis 1971 betrieben. Die Tonerde kam aus der sogenannten "Blauen Kuhle", die man bei Brunnenbohrarbeiten entdeckt hatte. In der Ziegelei arbeiteten über Jahrzehnte viele Einwohner der umliegenden Dörfer. Der Betrieb der Ziegelei wurde 1972 eingestellt und die Gebäude bis auf eins abgerissen. Dort richtete man dann die Diskothek "Nacht-Arena" ein.

|

|

| |

|

|

| |

Das Militär machte im 2. Weltkrieg aus der Ziegelei ein ausgelagertes Ersatzteillager. Dieses Lager gehörte zu den Donier-Flugzeugwerken. Nach Ende des Krieges verschenkten die Soldaten der Besatzungsmacht stapelweise Fallschirmseide aus dem Lager an die Dorfbewohner |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Werbung für Produkte der Ziegelei aus dem Jahre 1932, Besitzer Emil von Krogh |

|

_______________________________________________________________________________________________________

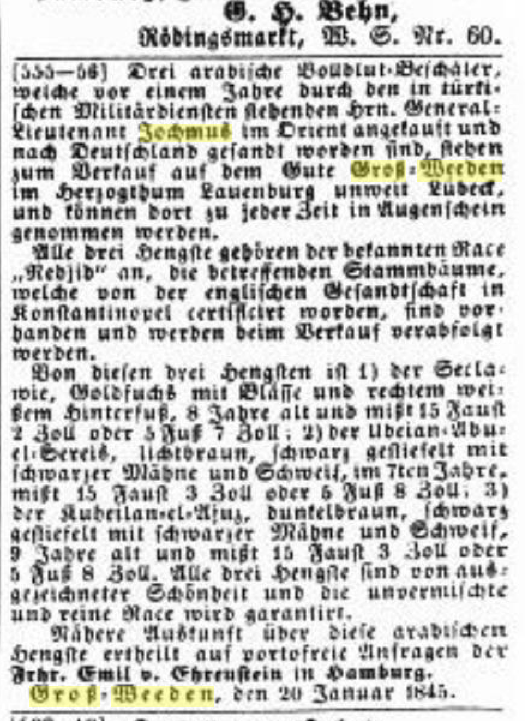

Das Gutshaus Groß Weeden

|

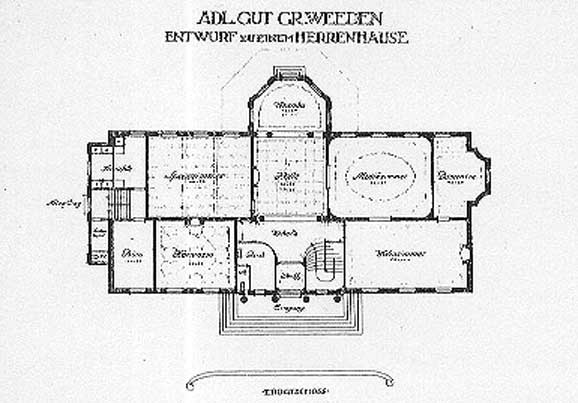

Entwurf zum Bau des Groß Weedener Gutshauses aus dem Jahr 1913 |

|

Das schlichte, sehr massive Pächterhaus wurde 1913 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Es entstand 1914 ein Herrenhaus im Barockstil, das von den bekannten Hamburger Star-Architekten (Elingius & Freitag) erbaut wurde und noch heute so besteht. |

|

|

|

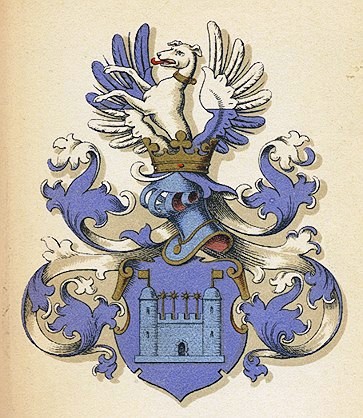

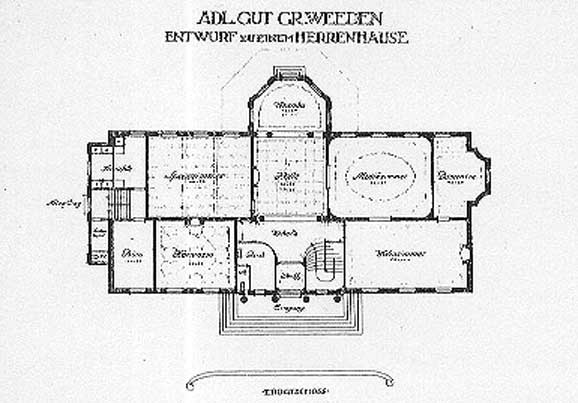

Wappen der Familie von Krogh, angebracht an der linken Säule der Toreinfahrt zum Gut |

|

|

Das von Kroghsche Original-Wappen aus dem 17. Jahrhundert, in Blau ein mit vier goldenen Morgensternen bestücktes silbernes Kastell. Auf dem Helm mit blau-silbernen Decken ein wachsend rot-bezeichnetes, gold-behalsbandetes silbernes Windspiel zwischen offenem, vom Blau und Silber übereck-geteilte Flug.

Krogh ist ein niedersächsisches und dänisches Adelsgeschlecht. Es stammt ursprünglich aus dem Gebiet des Erzstifts Bremen-Verden (13. Jahrhundert), welches im 17. Jahrhundert nach Dänemark kam.

|

|

Fundstück im Internet : das rechte Römerglas mit dem Wappen der Familie von Krogh steht zur Versteigerung

Beschreibung

"Römerglas , auf der Kuppe studentisches Wappen, rückseitig Aufschrift "Friedrich von Langen, Emil von Krogh", Höhe 19 cm" |

Der Waldfriedhof als Begräbnisstätte der Familie von Krogh

Die Familie von Krogh besitzt einen eigenen Friedhof in einem Wäldchen ca 1 km entfernt vom Herrenhaus in südlicher Richtung. Letzer begrabenes Mitglied ist Jörg-Uwe von Krogh im Jahre 1997. |

.jpg)