Der Elbe-Trave-Kanal wurde ab 1896 nach den Plänen des Lübecker Baudirektors Peter Rehder errichtet, da der 500 Jahre alte Stecknitzkanal nicht mehr den wirtschaftlichen Anforderungen der Neuzeit genügte. Peter Rehder (* 28. April 1843 in Oster-Jork; † 25.04.1920 in Lübeck).

Nach seinem Studium in Hannover trat Rehder zunächst in den preußischen Staatsdienst und war zwischen 1867 und 1869 zunächst in Emden tätig. 1869 wechselte er zunächst nach Kiel, von wo aus er zum 15. März 1875 in den lübeckischen Staatsdienst wechselte. Dort wurde er 1879 Wasserbauinspektor, 1888 Wasserbaudirektor und schließlich 1900 Oberbaudirektor. Nach 35 Jahren im lübeckischen Staatsdienst trat er 1910 in den Ruhestand.

Seine erste bedeutende Arbeit für Lübeck war die sog. "2. Travekorrektion", durch die die Trave eine Mindestfahrwassertiefe von 5 Metern erhielt. 1884 legte er einen Plan zum Ausbau der Hafenanlagen vor, der ab 1887 Grundlage der Hafenerweiterungen war. Ab 1888 war er für alle Wasserbaumaßnahmen der Stadt zuständig. Er regte in dieser Funktion den Ankauf von Landflächen beidseits der Untertrave zur Industrieansiedlung an. Nach seinen Plänen wurde der Bau des Elbe-Trave-Kanals (heute: Elbe-Lübeck-Kanal) zwischen 1896 und 1900 durchgeführt.

| |

|

|

| |

Peter Rehder *1843 † 1920 |

|

| |

|

| |

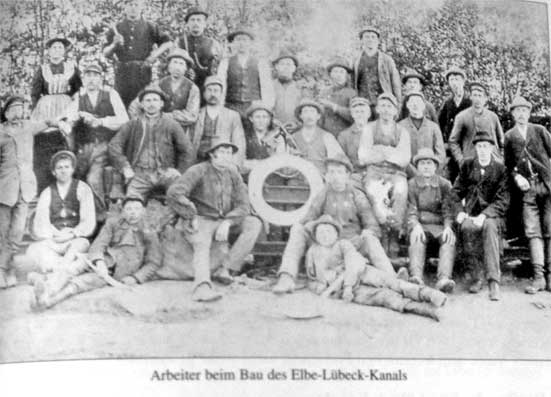

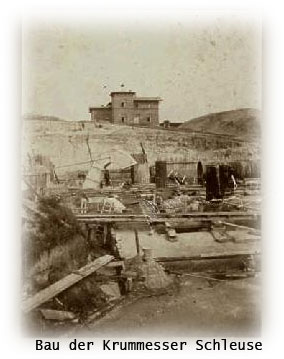

Der Elbe-Trave-Kanal, 1936 in Elbe-Lübeck-Kanal umbenannt, wurde gebaut, um Lübeck wieder am internationalen Handel zu beteiligen. Der Kanal war bereits im beginnenden 19, Jahrhundert veraltet Die Stecknitzkähne kämpften mit den Tücken der veralteten Stauschleusen, die Schiffsgröße erlaubte nur begrenzte Transportkapazität im Zeitalter der Industriealisierung. Nachdem die Dänen 1868 die Oberhoheit über das Herzogtum Lauenburg abgeben mussten, kam der Augenblick, den Kanal auszubauen bzw. total zu erneuern. 1871 wurde der "Lübeckische Zweigverein zur Hebung der Fluss- und Canalwirtschaft" begründet und verschiedene Planungen vorgenommen. 1892 wurde es ernst, Lübeck engagierte sich massiv, da man befürchtete durch den Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals (Nord-Ostesee-Kanal) ins wirtschaftliche Abseits zu geraten. 1893 wurde der "Kanalbauverein" gegründet und Peter Rehder plante den Kanal maßgeblich. Am 31. Mai 1895 wurde der Grundstein für den Kanal am Burgtor gelegt. Vier Jahre Bauzeit folgten, ausgeführt wurde dies durch die Hamburger Firma Fehring im Norden, im Süden war es die Frankfurter Firma Phillip Holzmann. Es wurden 10,5 m² Millionen Boden bewegt, 100 km Eisenbahngleise wurde verlegt, 46 Lokomotiven waren im Einsatz und 19 Dampfbagger. 3000 Arbeiter waren stes gleichzeitig an der Arbeit.

Im Jahr 1894 schlossen Preußen und die Hansestadt Lübeck einen Staatsvertrag über den Kanal. Darin war unter anderem die Finanzierung des Kanalbaus geregelt. Ein Drittel der Gesamtbausumme von 23,5 Millionen Mark war Preußen bereit zu tragen. Um jedoch den Rest finanzieren zu können, mußte die Hansestadt auf einen bedeutenden städtischen Schatz zurückgreifen. Außerdem erhöhte sie sämtliche Steuern und etablierte nach heftigem Widerstand des Senats sogar eine Staatslotterie.

Aus der Amtspresse Preussen von 1884

"Das preußische Abgeordnetenhaus hat mit der Genehmigung der Vorlage über den Elbe-Trave-Kanal eine wesentliche Verbesserung des bestehenden Kanalsystems beschlossen. Dieser Kanal, der 2 Meter Tiefe und 22 Meter Sohlenbreite erhalten wird, soll die Elbe bei Lauenburg mit der Trave bei Lübeck verbinden, und wird, da er hauptsächlich im Interesse Lübecks liegt, auch von dieser Stadt gebaut und später verwaltet werden. Zu den Kosten, die auf 22,754 Millionen Mark berechnet sind, trägt Preußen ein Drittel bis zum Höchstbetrage von 7½ Millionen Mark bei."

Angesichts der relativ hohen Arbeitslosigkeit 1894 hofften Lübecker Arbeiter auf eine Beschäftigung beim Bau des Kanals. Aber viele Arbeitskräfte kamen von außerhalb, vor allem aus Polen. Eine Petition aus dem Jahr 1897 war schließlich mit ihrer Forderung erfolgreich, dass der Senat darauf hinwirken solle, dass statt der Polen einheimische Arbeiter eingestellt würden. Zum überwiegenden Teil wurde mit Spitzhacke und Schaufel gearbeitet, der Kanal von Hand ausgeschachtet. Nur an sehr tiefen Stellen wurden die o.g. Trocken- und Schwimmbagger eingesetzt.

|

Eine Karte des neuen Elbe-Trave-Kanals mit unterlegtem Stecknitz-Kanal finden Sie hier : Karte des Kanals 1897

| |

|

|

| |

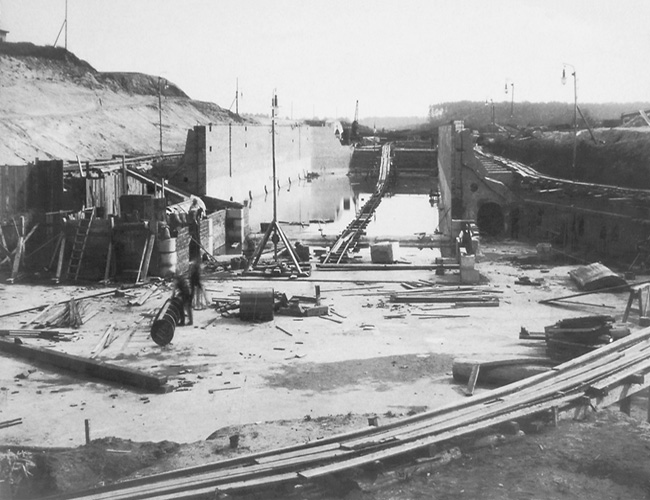

Kanalbau zwischen 1896 - 1900 |

|

| |

|

|

| |

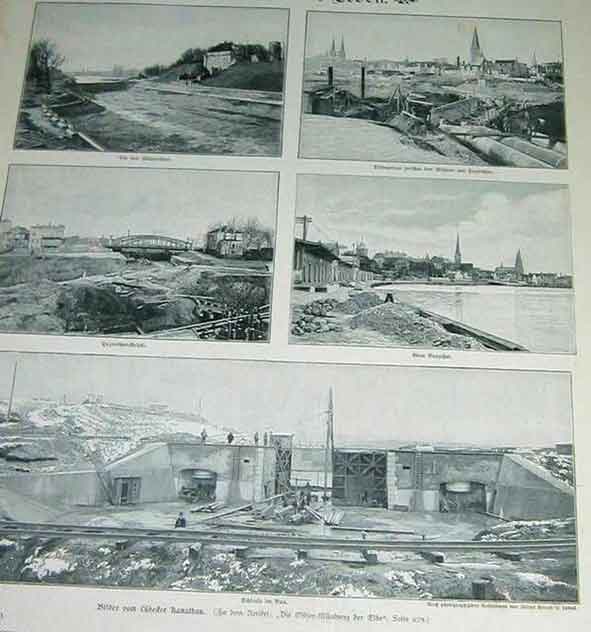

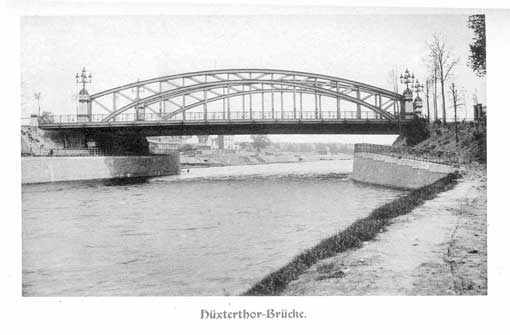

Vor dem Mühlentor, Dükeranlage zwischen dem Mühlen- und Hüxtertor, Hüxtertor-Brücke, Beim Burgtor, Schleuse im Bau. Original-Holzstich nach photographischen Aufnahmen von Julius Krause Lübeck. 1889. 27,5 x 24 cm. |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Bilder vom Kanalbau |

|

| |

|

|

| |

Bau des Kanals an der Mühlenbrücke um 1900, deutlich zu sehen sind die Gleise der Arbeitsbahn |

|

| |

Grundsteinlegung des Kanals

Die Grundsteinlegung geschah im Jahre 1895. Den Tag des 31.Mai dieses Jahres beging man mit einem Zeremoniell: "Unter hohen, schattigen Baumkronen war ein Stück Kanal ausgetieft und in ihm ein Stegnitzkahn erbaut, der das Zelt des Bürgermeisters, bestimmt für seine Ehrengäste, trug.". Auf der anderen Seite, als ein Gegenüber, waren zwei Tribünen errichtet worden, auf denen sich die geladenen Gäste einzu finden hatten. In der Mitte zwischen diesem Hier und Da lagerte auf einem Podest, einige Stufen erhöht, der Grundstein. Gegen 15:00 Uhr schmetterten Fanfarenträger ein blech-musikalisches Ereignis, was deutlich auf den Beginn der Feier der Grundsteinlegung verwies: "Die hohen Ehrengäste verließen den schützenden Baldachin des Bürgermeisterschiffes und nahmen im Halbkreise Aufstellung, während der Baudirektor Rehder und Senator Klug die Stufen zu ihm empor gestiegen waren..." Es wurden dann eine Rede gehalten und der Baudirektor übergab einen silbernen Hammer an den "ehrwürdigen Greis", d.h. den Bürgermeister, der daraufhin drei Schläge auf den Stein vollführte. Es folgten kurze Segenssprüche und des Abends gab es dann ein prachtvolles Festessen im festlich geschmückten Rathaus.

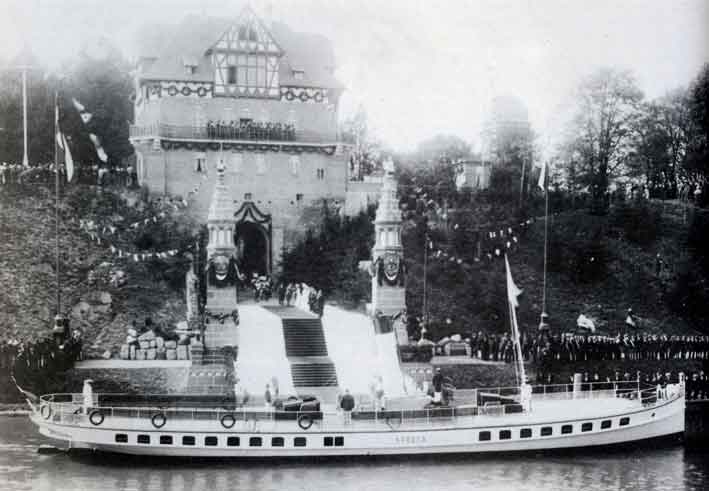

Am 2.April 1900 begannen die Vorbereitungen zu den Eröffnungsfeierlichkeiten des Kanals in Lübeck. Eine Kommission wurde eingesetzt, um das Fest vorzubereiten. Etwa 1.200 Ehrengäste aus Stadt und Land wurden erwartet, auch der Kaiser mit seinem Gefolge. Die offizielle Einladung an den Kaiser verschickte man am 4.April. Er nahm sie an. Die Festtagsarchitektur dürfte kostspielig ausgefallen sein: "Die Bauausschreibung für den Tribünenbau auf dem Festplatz am Burgtor ging von einer Teilnehmerzahl von rund 1.200 geladenen Gästen aus, die den Festakt nach der Ausgabe von Platzkarten beiwohnen sollten." (Ein Lübecker Zimmermann erhielt den Zuschlag. Er hatte die Tribüne mit Leihholz zu errichten, das nach der Demontage weitere Verwendung finden sollte. Bis zum 9.Juni mußten alle Bauanlagen stehen.

Diese sahen dann so aus: "Den Glanzpunkt des Ganzen bildete die am Irrgarten errichtete halbkreisförmige Tribüne mit dem vorgebauten Kaiserpavillon. Breite Stufen zwischen Blumenkörben tragenden Pfeilern führten zu dem tempelartigen Bau hinauf, über dessen Haupteingang die Wappenfelder Lübecks und Preußens in abwechselnder Wiederholung sichtbar waren. Ein dunkel-rother Sammetbaldachin und gelbleuchtende Behänge mit schweren goldenen Quasten, sowie Fahnen und Wappengruppierungen ergänzten den weiteren Schmuck des Pavillons, über dem bei der Anfahrt Se.Majestät zu dem Hauptfestakt die goldgelbe Kaiserstandarte zu den Lüften emporstieg." Was dann auch geschah. Man hatte nach einem geeigneten Schiff Ausschau gehalten, auf dem im neuen Kanal gefahren werden konnte, um die Gäste mit dem Schiff zum Festplatz transportieren zu können. Die Lübecker Wasserfahrzeuge waren entweder zu unan- sehnlich oder hatten zu viel Tiefgang. Schließlich lieh man sich ein Schiff aus Berlin, das für den Festakt in Lubeca (Lübeck) [siehe Bild unten] umbenannt wurde. Der Kaiser kam mit dem Zug im damaligen Bahn- hof am Holstentor an, entstieg dem Waggon und wurde in festlich geschmückten Straßen in einem Festzug aus Kutschen bis zum Kaisertor gebracht, bestieg mit seinem Gefolge und den edlen Personen der Stadt das festliche Schiff, um damit bis zum Festplatz auf dem Wasserwege zu fahren. Dort wartete bereits die Menge der eingeladenen Gäste. Woraufhin der Festakt erfolgen konnte, durch den der Kanal eröffnet wurde. Um 18:00 Uhr verließ der Kaiser Lübeck und die zurückgebliebenen Festtagsgäste stürzten sich im Bürgerschaftssaal auf ein Festbankett. Na bitte. Damit hatte sich das Warten gelohnt. Es waren heftig viele Bürger der Stadt unter polizeiliche Kontrolle gestellt worden, damit an diesem Tage alles recht festlich verlief. Diese Bürger hatten natürlich keinen Zugang zu dem Rathaus, das "an den Marktfronten mit rothgoldenen Teppichen und Guirlanden, Fahnen und Wappen geschmückt" war. Sie mußten 'als arme Hunde' draußen bleiben. Hunger genug werden sie ja wohl gehabt haben. Schade, dann wäre das Fest perfekt gewesen." [Originaltext auf folgender Internetseite : Website]

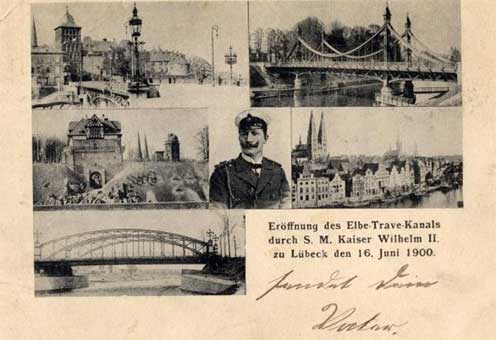

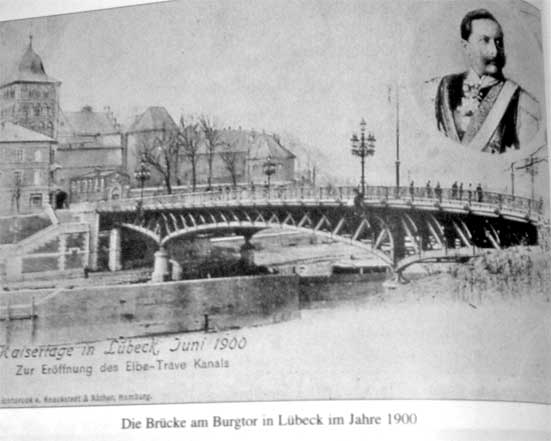

Der Elbe-Trave-Kanal wurde also am 16. Juni 1900 in Lübeck in Anwesenheit Kaiser Wilhelms II. (s. Bild unten rechts) eingeweiht. Die Schifffahrtstraße kürzte die Entfernung auf 62 km ab, die Zahl der Schleusen sank auf 7, die Fahrtzeit auf 8 Stunden. Eine für die damalige Zeit sehr fortschrittliche Technik mit von Bauinspektor August Hotopp entworfenen rein hydraulisch betriebenen Schleusen und großzügig dimensionierten Brücken ließ den Kanal lange Zeit vorbildlich erscheinen.Die Lübecker feierten die Eröffnung des Kanals mit dem Besuch von Kaiser Wilhelm II. Ein Kaiserzelt war aufgebaut, Ehrenlegionen standen stramm, 1200 Ehrengäste saßen auf den Tribünen, unter ihnen zahlreiche Militärs, preußische Minister, Abgesandte aus Hansestädten und aus den baltischen Ländern Der Kaiser fuhr auf dem Dampfschiff Lubeca vom Kaisertor zur Hubbrücke (s.u. Bild) am Burgtor, wo das Schiff ein weißes Band durchschnitt. In seiner Rede wünschte er den Hansestädtern: "Möge der Kanal, den Sie mit unverwüstlicher Hanseatischer Thatkraft in Angriff genommen haben, in jeder Beziehung Ihren Erwartungen entsprechen!"

|

|

Die Lubeca |

Kaiser Wilhelm II weiht den Elbe-Trave-Kanal 1900 ein |

|

Die " Lubeca" wartet vor dem K aisertor auf Kaiser Wilhelm II. (vormals die "Oberbürgermeister Zelle") |

|

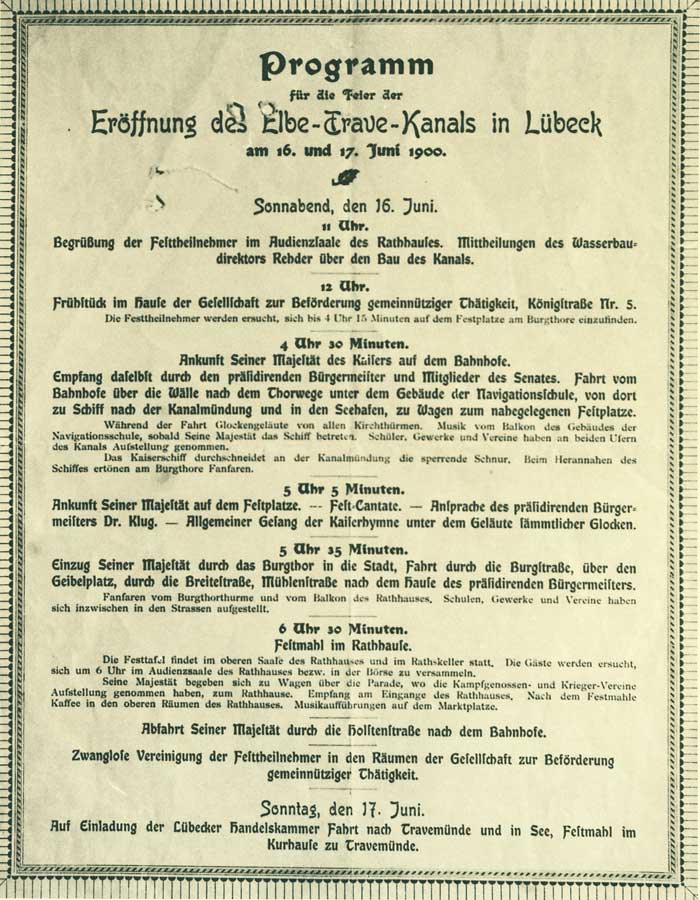

Programm der Einweihungsfeierlichkeiten des Kanals am 16./17. Juni 1900 |

|

Postkarte mit der Aufschrift : "Zur Erinnerung zur Einweihung des Elbe-Trave-Kanals, 18. Juni 1900" |

|

Postkarte zur Kanaleinweihung am 16. Juni 1900 mit der Burgtorbrücke, der Mühlenbrücke, dem Kaisertor, Wilhelm II., Obertrave und Rhederbrücke |

|

|

Postkarte zur Eröffnung vom 16.06.1900 |

|

Elbe-Trave-Kanal vor dem Lübecker Kaisertor 1918 |

|

|

Die Lubeca an der Hubbrücke/ Burgtor (das weisse Band über den Kanal durchschnitt Kaiser Wilhelm) |

|

Wie oben, aber Pespektive: unter der Brücke aufgenommen |

|

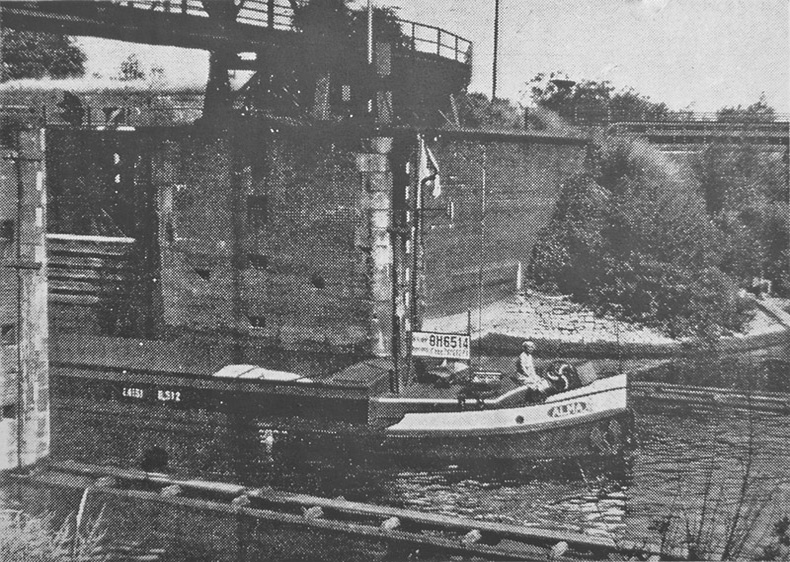

Als einziger deutscher Kanal dieser Epoche neben dem Nord-Ostsee-Kanal wurde der Elbe-Lübeck-Kanal von Beginn an für 1.000-Tonnen-Schiffe ausgelegt. Insgesamt sieben Schleusen vermittelten den Verkehr zwischen der Elbe und der Ostsee über die zwölf Meter höher gelegene Scheitelstrecke bei Mölln. Sie waren für jeweils zwei Schiffe von 8 Metern Breite und bis zu 80 Metern Länge ausgelegt (beziehungsweise 65 Meter lange Kähne im Schleppverband) ausgelegt. Sein geniales Schleusensystem,die nach seinem Konstrukruer Hotop benannten Hotop-Schleusen versehen heute noch im Orignianlzustand ihren Dienst

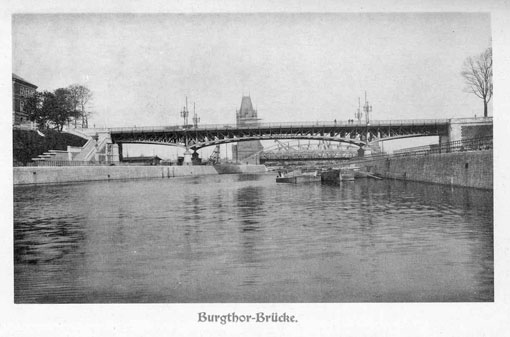

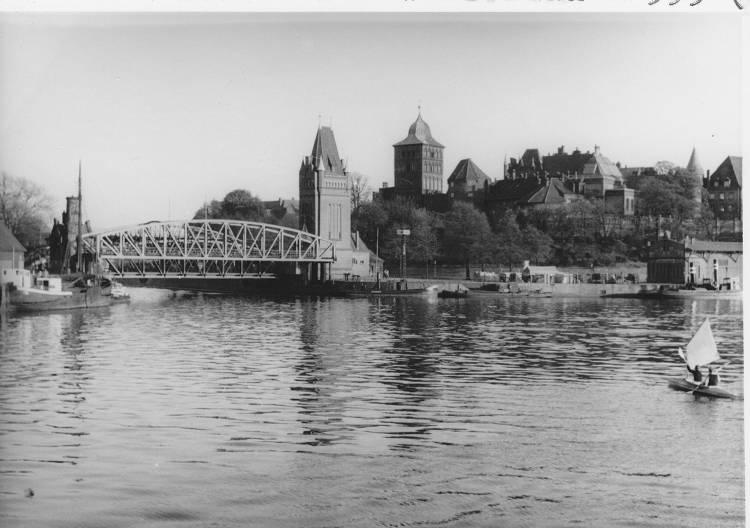

Der Kanal mündet kurz vor der Lübecker Altstadt in die Trave und umfließt die Lübecker Altstadt entlang der südlichen Wallanlagen der Lübecker Stadtbefestigung im eigenen Bett als Kanaltrave auf der Ostseite, um bei der Hubbrücke unterhalb von Burgtor und Burgtorbrücke am nördlichen Ende der Altstadtinsel mit der westlich verlaufenden Stadttrave und dem vor den ehemaligen Befestigungen verlaufenden Stadtgraben wieder zusammen zu kommen. Der Lauf der Wakenitz, die Lübeck östlich in die Trave umfließt, wurde durch den Kanalbau massiv verändert, die Wakenitz wurde vom Kanal durch den Falkendamm abgesperrt. Der Wasserstand von der Wakenitz zum Kanal ist heute 3,50 Meter höher |

|

| |

|

|

| |

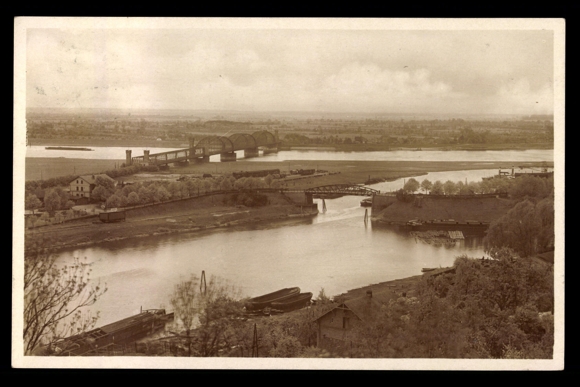

Kanaltrave an der Burgtorbrücke um 1900 |

|

| |

Im Hintergrund die Hub-Brücken für Eisenbahn und Straßenverkehr, die saniert werden. Dazu einige interessante Details über die Brücke in einem Zeitungsartikel ( hier) |

|

| |

|

|

| |

Hubbrücke am Burgtor von der anderen Seite |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

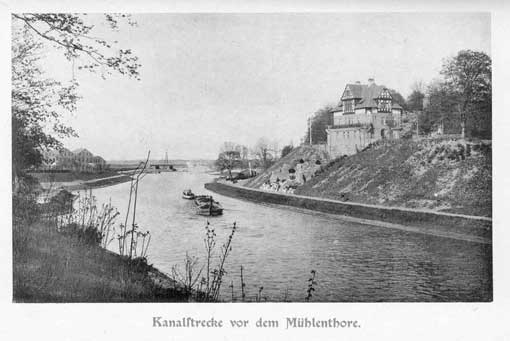

Kanaltrave kurz vor der Mühlentor-Brücke im Jahre 1900 /"Kaisertor" |

|

| |

|

|

| |

Obiges Foto als kolorierte Postkarte, geschrieben 1916 |

|

| |

|

|

| |

Kaisertor |

|

| |

|

|

| |

Kanaltrave mit der Mühlentor-Brücke im Jahre 1900 |

|

| |

|

|

| |

Kanaltrave mit der Mühlentor-Brücke im Jahre 1900 |

|

| |

|

|

| |

Postkarte aus den Jahren 1900-1910 |

|

| |

|

|

| |

Kanaltrave mit der Hüxtertor-Brücke im Jahre 1900 |

|

| |

|

|

| |

Endpunkt des Elbe-Trave-Kanals : Lübecker Hafen um 1900 |

|

| |

|

|

| |

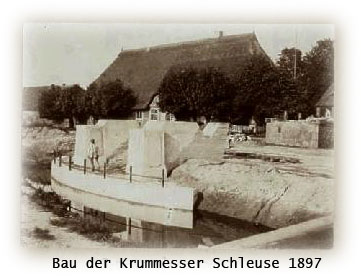

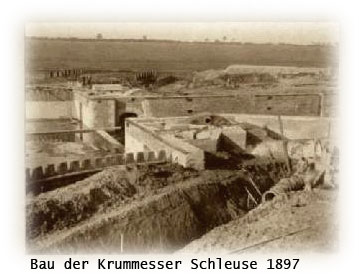

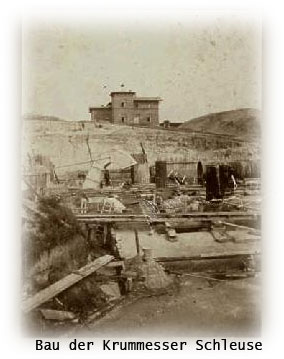

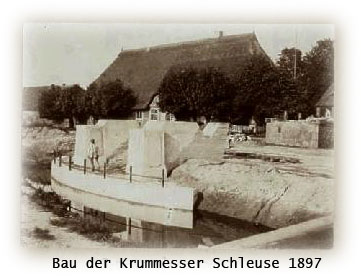

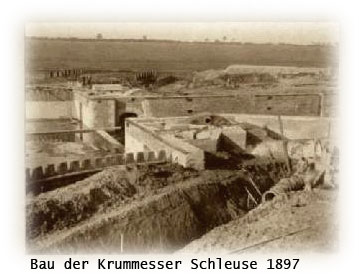

Kanalaufwärts - Schleusenbau in Krummesse

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |

Das abgebrannte Haus der Familie Weidemann links neben der Krummesser Brücke vor 1900, |

| |

|

| |

Es war auch Schankwirtschaft und Stecknitzfahrer-Haus, abgebrannt 1937 |

| |

|

| |

zwischen 1801-1820 : Christian Ludwig Weidemann |

| |

|

| |

Kanalbruecke in den 1930er Jahren mit Stecknitzfahrerhaus |

| |

|

| |

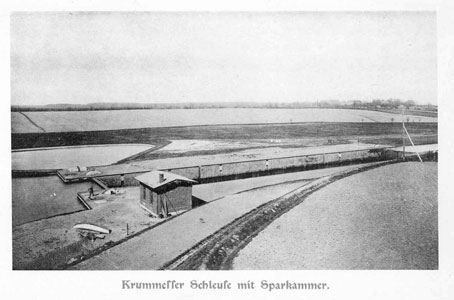

Die Krummesser Schleuse im Einweihungsjahr des "Elbe-Trave-Kanals" im Jahr 1900 |

| |

|

| |

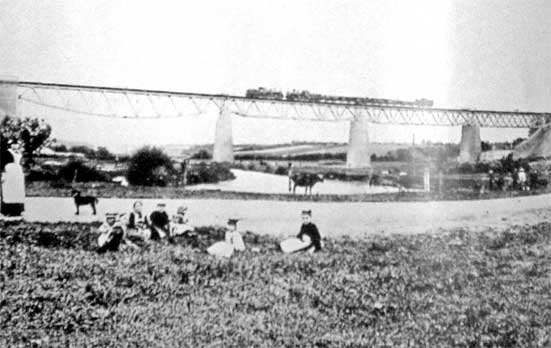

Neue Berkenthiner Schleuse am Elbe-Trave-Kanal mit der Eisenbahnbrücke (Bahnstrecke Ratzeburg - Oldesloe) im Jahr 1900 |

| |

|

| |

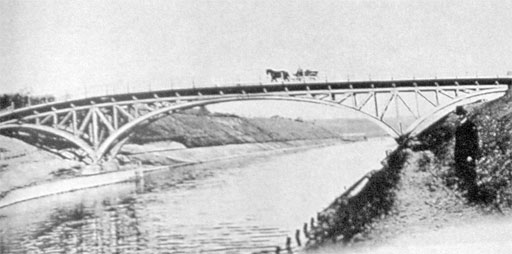

Kanalbrücke Berkenthin ca. 1920 |

| |

|

| |

Berkenthiner Eisenbahn-Brücke in den 1930er Jahren |

| |

|

| |

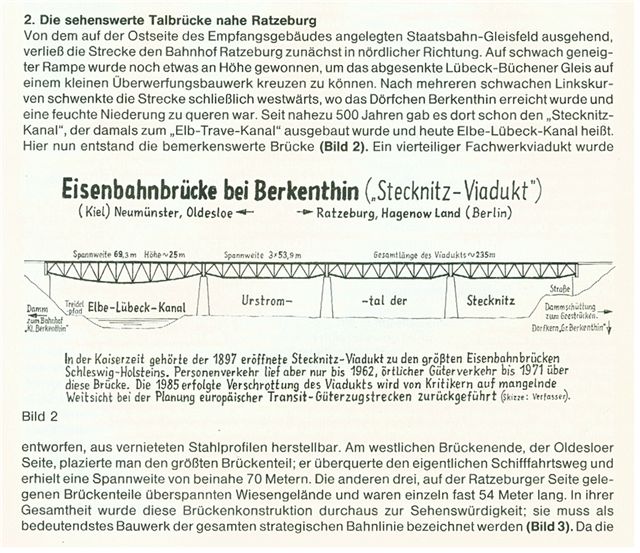

Brückenbeschreibung aus einer Eisenbahnerzeitschrift (unbekannt) |

| |

|

| |

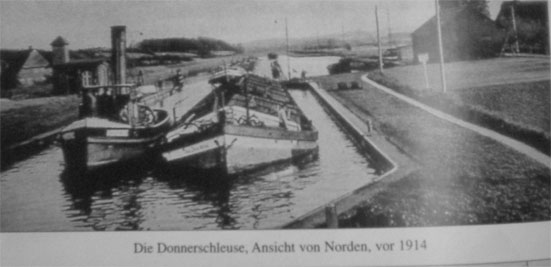

Die Donnerschleuse vor 1914 |

| |

|

| |

Donnerschleuse - Schleusenkammer um 1900 |

| |

|

| |

Donnerschleuse - Schleusenkammer um 1900 |

| |

|

| |

Das Speicherbecken der Donnerschleuse um 1900 |

| |

|

| |

Donnerschleuse in den 1920er

|

| |

|

| |

Kanalbrücke 1905 |

| |

|

| |

Möllner Kanalhafen 1910 |

| |

|

| |

Kanalmündung bei Lauenburg um 1900 |

| |

|

|

| |

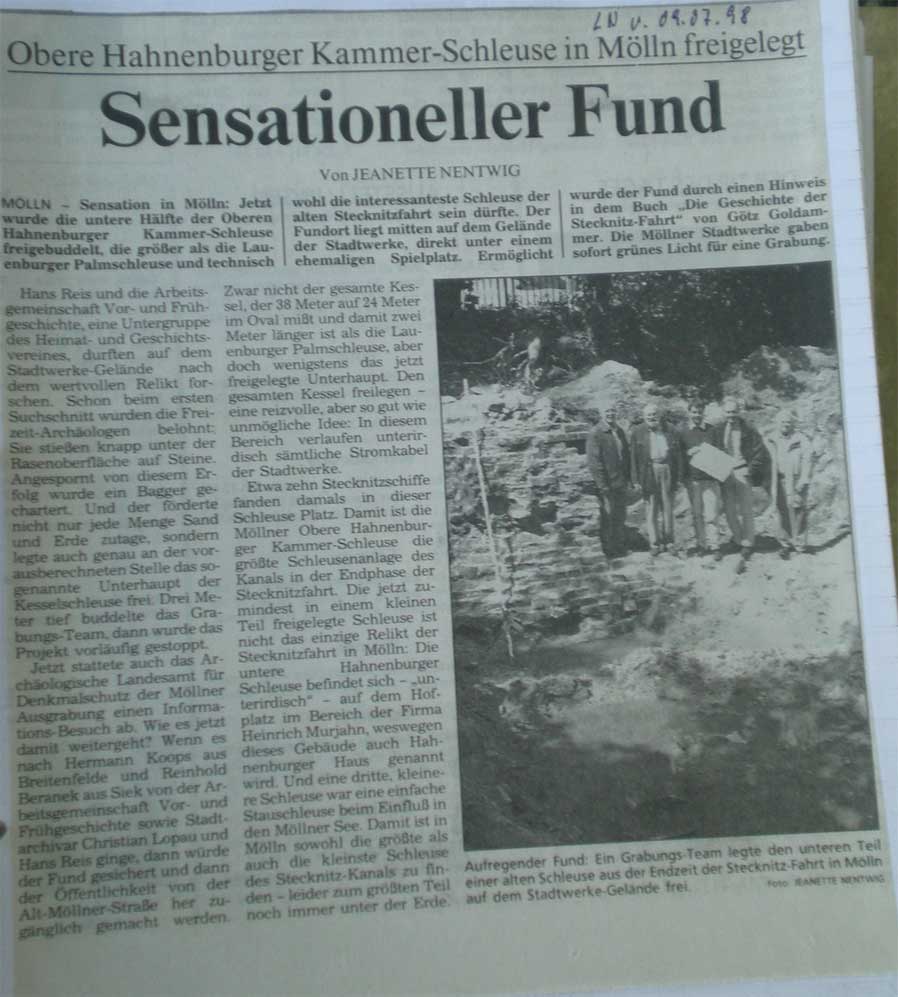

Überreste der alten "Hahneburger Schleuse" bei Mölln |

|

Der Verkehr von und nach Lübeck stieg in den ersten Betriebsjahren des Kanals schnell an. 1902 lag er bei 207.001 Tonnen, 1905 bei 360.204 Tonnen, 1909 bereits bei 505.115 Tonnen. Anfangs wurde der Elbe-Trave-Kanal hauptsächlich für den Transport von Massengütern genutzt, in Richtung Lübeck waren dies vor allem Düngemittel, Steine und Erden, Ziegel, Röhren, Sand, Kies, Kreide, Ölsaaten, Zucker, Melasse, Sirup, Salz, Borke, Gerbstoffe, geschnittenes Holz, Steine und Steinwaren, Petroleum und andere Öle, Früchte und Chemikalien. In Gegenrichtung wurden in erster Linie Holz (geschnittenes und Stammholz), Roh- und Brucheisen, Steine und Steinwaren, Hülsenfrüchte, Zellulose, Koks, Koksgrus, Öle und Fette sowie Melasse und Hafer transportiert. Die beim Kanalbau in der Gegend von Güster im Herzogtum Lauenburg gefundenen Kiesvorkommen trugen schon bald erheblich zum Kanalverkehr bei. Im Jahre 1936 wurde der Elbe-Trave-Kanal umbenannt in Elbe-Lübeck-Kanal |